Wie legt man eigentlich ein Kraftwerk still?

Die Energiewende treibt nicht nur den Aufbau von neuen Kraftwerkskapazitäten – der Erneuerbaren Energien – voran, sondern verursacht auch die Stilllegung von konventionellen Kraftwerken, die im Stromsystem nicht mehr benötigt werden.

So gingen zum Monatsbeginn 15 Kohlekraftwerksblöcke vom Netz, mithin eine Kapazität von rund 3700 Megawatt aus sieben Braunkohlekraftwerksblöcken und rund 2300 Megawatt aus acht Steinkohlekraftwerksblöcken. In Summe sind in den dreizehn Jahren zwischen 2011 und 2024 bereits rund 41,73 Gigawatt an Nettonennleistung von konventioneller Kraftwerkskapazität (Steinkohle, Braunkohle, Kernenergie, Erdöl, Erdgas) endgültig vom Netz gegangen, während heute noch rund 56,5 Gigawatt an konventionellen Kraftwerken übrig sind. Auch diese werden zum Großteil im nächsten Jahrzehnt abgeschaltet werden, nach heutiger Planung sollen die letzten Kohlekraftwerke 2038 vom Netz gehen. Aber wie legt man eigentlich ein Kraftwerk still?

So einfach die Frage ist, so komplex wird die Antwort. Denn nahezu jede endgültige Abschaltung eines konventionellen Kraftwerks in Deutschland wird nicht den Marktkräften überlassen, sondern ist vom Gesetzgeber verursacht und wiederum je nach Kraftwerkstyp unterschiedlich organisiert. Und in sehr vielen Fällen bekommen Kraftwerksbetreiber sogar Geld, wenn sie ihr Kraftwerk abschalten.

Versteigerung von abzuschaltenden Kohlekraftwerkskapazitäten

Während beim deutschen Atomausstieg sowohl die Frage nach der Abschaltung der Kernkraftwerke als auch die Frage nach einer Entschädigung der Kraftwerksbetreiber in einem jahrzehntelangen politischen und schlussendlich auch juristischen Prozess endete, der so viele überraschende Wendungen mit sich brachte, dass sie hier nicht aufgeführt werden können, soll der Ausstieg aus der Kohleverstromung geräuschärmer durchgeführt werden.

In einem ersten Schritt beschloss die Bundesregierung im Jahr 2014 in ihrem „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ das Aus für 2,7 Gigawatt an Stromerzeugungskapazität der Braunkohle.

Zusätzlich versieht das Kohleausstiegsgesetz aus dem Jahr 2020 (oder korrekt Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, praktischerweise zu KVBG abgekürzt) die restlichen Braunkohlekraftwerke mit einem Stilllegungsdatum.

Die Betreiber der größten Braunkohlekraftwerke in Deutschland, RWE und LEAG, erhalten für den erzwungenen Abschied eine Entschädigung von voraussichtlich insgesamt 4,35 Milliarden Euro.

Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass in insgesamt sieben Auktionen, die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) organisiert werden, die abzuschaltenden Steinkohlekraftwerkskapazitäten und Braunkohle-Kleinanlagen und deren individuelle Stilllegungsprämien versteigert werden. Eine individuell verauktionierte Abwrackprämie für Kohlekraftwerke sozusagen.

Nachdem die EU-Kommission die Stilllegungsprämien beihilferechtlich genehmigt hatte, wurden die Ergebnisse der ersten Auktion Ende 2020 veröffentlicht. Fast fünf Gigawatt an stillzulegender Steinkohlekraftwerkskapazität wurden demnach erfolgreich verauktioniert. Pro Megawatt an abzuschaltender Verstromungskapazität erhalten die bezuschlagten Betreiber der ersten Runde im Durchschnitt 66.259 Euro. Inzwischen sind sieben und somit alle Auktionen beendet, in der fünften Ausschreibungsrunde sank die durchschnittliche Prämie auf rund 45.000 Euro pro Megawatt, in der sechsten Ausschreibungsrunde wurde nur eine Anlage mit einer Kapazität von 472 Megawatt zum Höchstpreis von 98.000 Euro pro Megawatt bezuschlagt, in der letzten Ausschreibungsrunde, die stark unterzeichnet war, wurden lediglich stillzulegende Kapazitäten von 280 Megawatt erfolgreich auktioniert, der Höchstpreis lag bei 85.200 Euro.

Auf diese Weise legte der Gesetzgeber die Abschaltreihenfolge und die Entschädigungen für Steinkohlekraftwerke und Braunkohle-Kleinanlage nicht per Gesetz fest oder ließ Gerichte entscheiden. Trotzdem gab es auch an diesem Verfahren Kritik, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass manche Kraftwerke, die eh bald aus dem Markt ausgeschieden wären, nun eine Stilllegungsprämie erhalten.

Für Gaskraftwerke gibt es übrigens im Gegensatz zu Kern- und Kohlekraft bisher kein Ausstiegsgesetz und entsprechend auch keine Stilllegungsprämien oder -entschädigungen. Denn Gaskraftwerke sollen als noch längere Zeit benötigte Brücke in eine kohlenstofffreie Energieerzeugung dienen – ihre Abschaltung ist energiewirtschaftlich und politisch bisher nicht gewünscht.

Was passiert nun aber, wenn klar ist, wann ein Kraftwerk ausgeschaltet werden soll und ob es eine Prämie oder Entschädigung erhält? Einfach den großen roten Knopf drücken und dann die Bagger anrollen lassen? So einfach ist es nicht…

Anzeige der Stilllegung eines Kraftwerks über §13b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)

Alle Kraftwerke, die über eine Nennleistung über zehn Megawatt verfügen, müssen die geplante endgültige Beendigung ihrer Stromproduktion sowohl bei dem in ihrem Gebiet tätigen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) als auch bei der Bundesnetzagentur mindestens zwölf Monate vor der geplanten Stilllegung anmelden. Dies wohlgemerkt unabhängig davon, ob die Betreiber ihr Kraftwerk freiwillig stilllegen möchten oder vom Gesetzgeber gezwungen werden – daher müssen auch Steinkohlekraftwerke, die ihre Stilllegung erfolgreich verauktioniert haben, diesen Antrag einreichen.

Einfach abschalten geht also nicht, es ist sogar explizit verboten. Warum? Unser Stromsystem ist ein fein ausbalanciertes Geflecht aus Stromproduzenten, Verbrauchern und beide verbindende Stromleitungen. Fällt ein großes Element plötzlich aus – und dies trifft besonders auf Großkraftwerke zu – so sind die Auswirkungen potentiell enorm. Die Übertragungsnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur müssen ihr Go geben und damit die Unbedenklichkeit der Stilllegung für das Gesamtsystem bescheinigen, bevor der ominöse rote Knopf am Kraftwerk gedrückt werden darf.

Im nächsten Schritt prüft der Übertragungsnetzbetreiber, ob die angezeigte endgültige Stilllegung aus Netzsicht unbedenklich ist –oder aber, ob das Kraftwerk systemrelevant ist und nicht ohne Weiteres abgeschaltet werden darf. Wörtlich heißt es im entsprechenden Paragraphen § 13b (2) des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG): „Eine Anlage ist systemrelevant, wenn ihre Stilllegung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer nicht unerheblichen Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems führen würde und diese Gefährdung oder Störung nicht durch andere angemessene Maßnahmen beseitigt werden kann.“

Eine Besonderheit in dem aufgezeigten Prozedere ist die Unterscheidung zwischen endgültigen und vorläufigen Stilllegungen. Ein Kraftwerksbetreiber zeigt in der Stilllegungsanzeige an, ob er das Kraftwerk dauerhaft (endgültig) oder vorübergehend (vorläufig) abschalten möchte. Nur die endgültige Stilllegung kann behördlich verhindert werden – selbst wenn der Gesetzgeber sie zugleich erzwingt –, während eine vorläufige Stilllegung bedeutet, dass das Kraftwerk – momentan nahezu ausschließlich Gaskraftwerke – innerhalb eines Jahres, nachdem der zuständige Übertragungsnetzbetreiber dies angefordert hat, wieder betriebsbereit gemacht werden kann. In beiden Fällen führt der Weg der abschaltwilligen, aber nicht abschaltbewilligten Kraftwerke zumeist in die Netzreserve oder in die Sicherheitsbereitschaft.

Überführung von Kraftwerken in Netzreserve & Sicherheitsbereitschaft

Wird einem Kraftwerk aufgrund seiner Systemrelevanz die endgültige Stilllegung von den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesnetzagentur untersagt, kann die zur Stilllegung angezeigte Anlage wiederum in die Netzreserve überführt werden oder – wenn es sich um Braunkohlekraftwerke handelt – in die Sicherheitsbereitschaft.

Gesetzlich geregelt ist die Netzreserve sowohl in §13d des EnWG als auch in der Netzreserveverordnung. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich den Bedarf an Kraftwerkskapazität, der zur Sicherstellung der Stromversorgung abseits des Strommarktes in Reserve gehalten werden soll. Momentan sind dies beispielsweise für den Winter 2023/2024 Reservekapazitäten in Höhe von 4616 Megawatt.

In die Sicherheitsbereitschaft wiederum wurden nur Braunkohlekraftwerke überführt, deren Stilllegung bereits im Jahr 2014 angestoßen und später in §13g des EnWG fixiert wurde.

Ob Netzreserve und insbesondere die Sicherheitsbereitschaft (von der Kapazitätsreserve haben wir da noch gar nicht gesprochen…) wichtige Einwechselspieler im Team Stromnetz oder Gnadenbrote für konventionelle Kraftwerke sind, war lange Zeit ein durchaus vieldiskutierter Punkt in energiewirtschaftlichen Fachkreisen. Mit der Energiekrise des Jahres 2022 ist die Kritik an den diversen außermarktlichen Reserven jedoch leiser geworden.

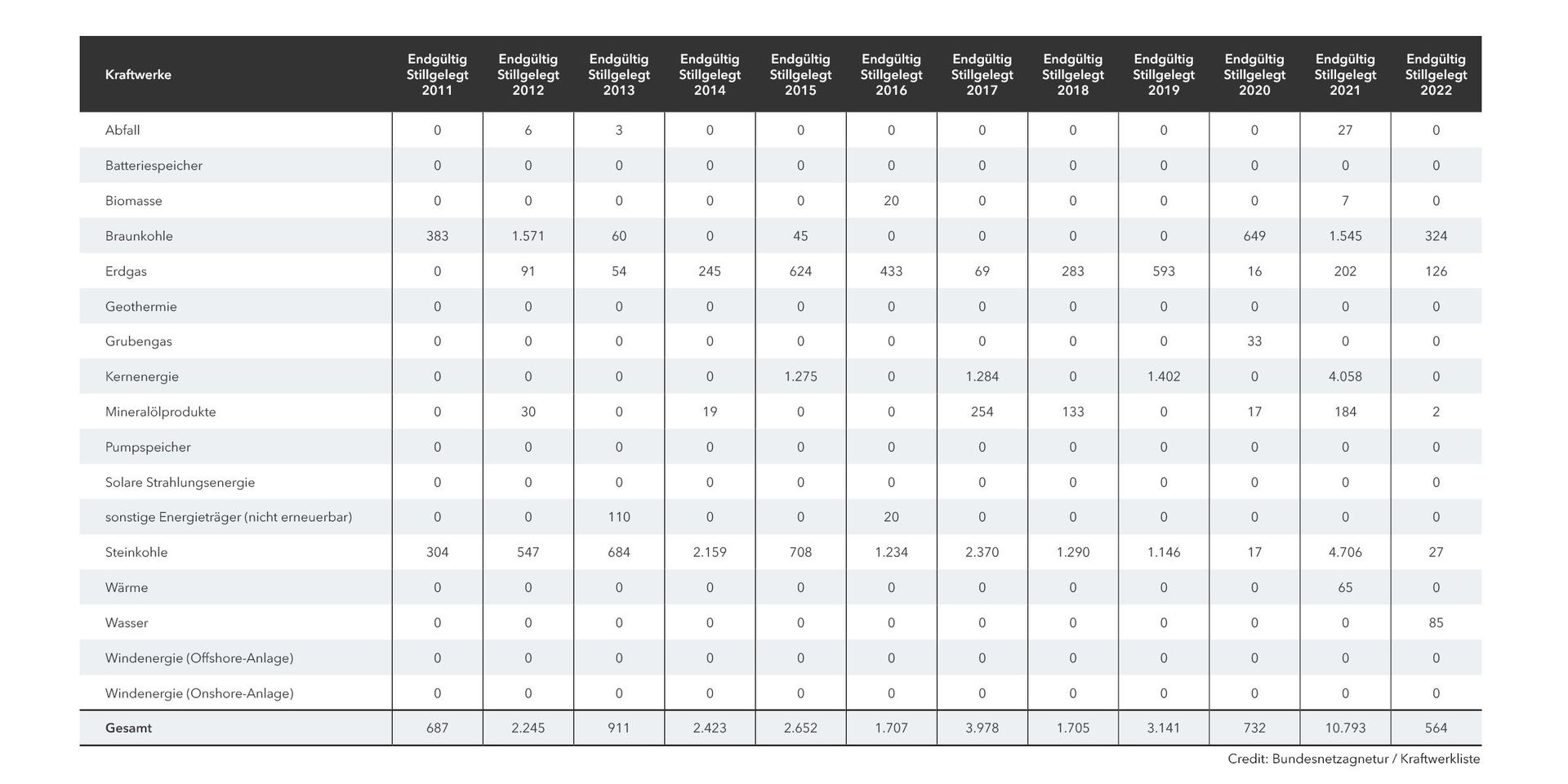

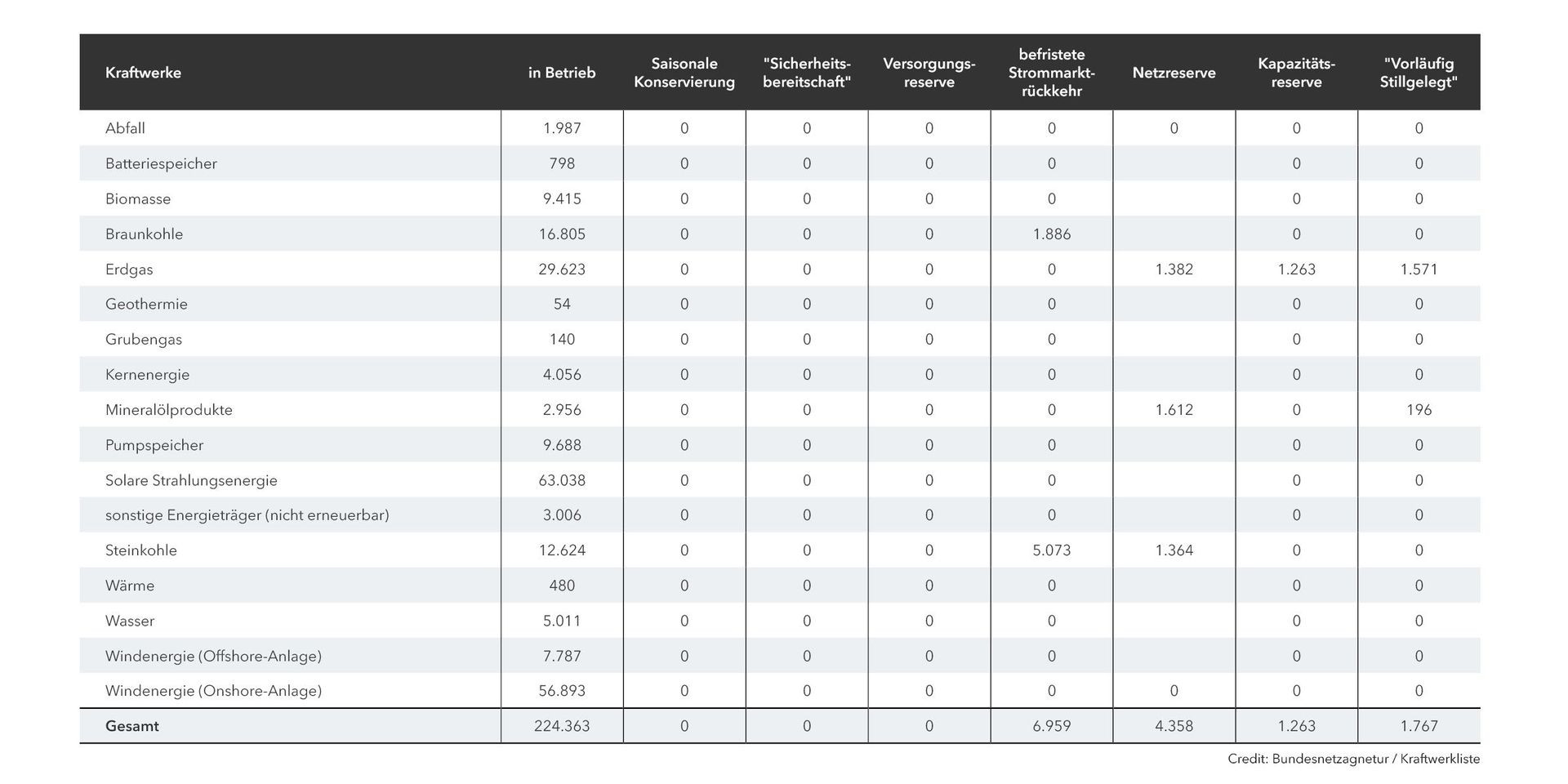

Erfolgte Stilllegungen von deutschen Kraftwerken im letzten Jahrzehnt

Die Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der erfolgten endgültigen und vorläufigen Stilllegungen sowie des aktuellen Umfangs der Netzreserve.

Die Stilllegungen und Überführungen in die Netzreserve schwanken demnach von Jahr zu Jahr stark. Dies liegt zum einen am politischen Willen, zum anderen aber auch darin begründet, dass Bundesnetzagentur und Übertragungsnetzbetreiber vorläufige und endgültige Abschaltungen unter vorrangiger Berücksichtigung der Versorgungssicherheit vornehmen müssen – und diese ist durchaus mittel- und längerfristigen Schwankungen und externen Faktoren unterworfen, wie etwa den verfügbaren Energieimporten oder dem Ausbau der Kapazitäten der Erneuerbaren Energien und neuer Flexibilitätstechnologien. Dies lässt sich etwa daran ablesen, dass nach dem bisherigen „Rekord“ an Stilllegungen im Jahr 2021 im Folgejahr 2022 – sicherlich kein Jahr, in dem die deutsche Energieversorgung ein business as usual war – so wenige Kraftwerkskapazitäten endgültig stillgelegt wurden wie nur in zwei Jahren zuvor. Auch der zwischenzeitliche Wiederbetrieb von Kohlekraftwerken in Folge der Energiekrise, ermöglicht durch das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz, zeigt auf, wie verschlungen der Weg in eine dekarbonisierte Energielandschaft verläuft.

Nur eins scheint sicher: Bis 2038 auch das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet sein wird, bleibt der Ausstieg ein zähes Ringen um Kompromisse zwischen Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit, Energiepreisen, regionalem Strukturwandel, Bürger- und Regierungswille und Betreiberinteressen.

Hinweis: Next Kraftwerke übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Der vorliegende Beitrag dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

Weitere Informationen und Dienstleistungen